介護認定は、家族や本人にとって非常に重要な手続きです。介護が必要な状態になると、どのようにサポートを得るかが大きな課題となります。そのため、介護認定を受けるための基準や申請の流れをしっかり理解しておくことが大切です。具体的には、要介護度の判定方法や日常生活の動作がどのように評価されるのか、必要な書類や医療情報についても知識が求められます。

また、申請手続きでは、訪問調査が行われ、その結果がどのように影響するのか、認定結果に不服があった場合の対処法についても考慮する必要があります。これらの情報を把握することで、スムーズに介護認定を受けることが可能になります。介護のサポートを受けるための第一歩として、しっかりと準備をしておきましょう。

これから、介護認定を受ける際の認定基準や申請の流れについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

介護認定を受けるにはどのような認定基準があるのか?理解しておくべきこと

介護認定の基準はどのように決まるのか?

介護認定の基準は、主に身体的および精神的な状態に基づいて評価されます。具体的には、日常生活における支援の必要度や自立度が重要な要素とされています。認定を受けるためには、まず市区町村の介護保険窓口で申請を行い、その後、専門的な調査が実施されます。この調査によって、どの程度の介護が必要かが判断されるのです。

評価基準の詳細は以下のような項目に分かれています。

- 身体機能:歩行や移動、食事、着替えなどの自立度

- 認知機能:記憶力や判断力、日常生活の理解度

- 精神的健康:うつや不安などの精神的な状態

- 社会的な支援:家族や周囲の支援状況

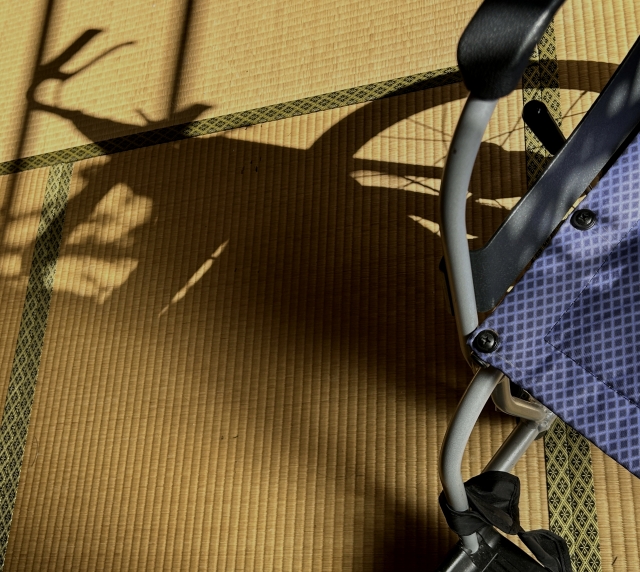

例えば、ある高齢者が自宅で自立して生活するために必要なサポートは、身体的な動作ができるかどうかによって大きく異なります。もし、歩行が困難であれば、移動手段として車椅子が必要になるかもしれませんし、食事を自分で取れない場合は、食事介助が求められます。

また、認知機能についても重要なポイントです。例えば、認知症が進行している方は、日常生活での判断が難しくなり、介護が必要になることがあります。こうした状態を正確に把握するために、専門の調査員が家庭訪問を行い、直接観察や質問を通じて評価を行います。

さらに、介護認定には2つの段階があります。要支援と要介護です。要支援は、日常的な支援が必要な状態を指し、要介護は、より重度の介護が必要な状態を示します。たとえば、要支援1の方は、軽度の支援が必要ですが、要介護3の方は、ほとんど自立した生活ができない状態です。このように、介護認定は個々の状態に応じて細かく分類されるのです。

介護認定を受けることで、介護サービスの利用が可能になり、必要な支援を受けることができるようになります。これにより、安心して生活を続けることができるようになるのです。

要介護度の判定はどのように行われるのか?

要介護度の判定は、介護が必要な方の健康状態や日常生活の自立度を評価するために行われます。具体的には、介護保険制度に基づいて行われる「要介護認定」という手続きが重要です。

この認定は、基本的に市区町村が実施します。評価のプロセスは、まず申請書を提出することから始まります。申請書には、本人や家族の情報、健康状態、日常生活の状況などを詳しく記入します。申請が受理されると、訪問調査が行われます。ここでは、専門の調査員が自宅を訪問し、実際の生活状況を観察しながら聞き取り調査を行います。

この調査では、以下のような項目が確認されます。

- 日常生活動作(ADL):食事、入浴、排泄などの自立度

- 認知機能:判断能力や記憶力に関する評価

- 身体機能:歩行や立ち上がりの能力

- 社会的要因:家族構成や支援体制の確認

これらの情報をもとに、介護認定審査会が行われ、要介護度(要支援、要介護1〜5)の判定がなされます。たとえば、要介護1は軽度の介護が必要で、日常生活において一部のサポートが求められる状態です。一方、要介護5は重度で、ほぼすべての生活動作に支援が必要な状態となります。

この認定結果は、介護サービスの利用に直結します。たとえば、要介護度が高いほど、受けられるサービスの種類や量が増える傾向にあります。しかし、認定を受けることに対して、デメリットも考慮する必要があります。例えば、認定を受けることで、プライバシーや日常生活の自由が制限されることがあるかもしれません。また、認定の結果が希望通りでない場合、再審査を求めることもできますが、手続きが煩雑になることもあります。

認定基準における日常生活動作の具体例とは?

日常生活動作の具体例には、介護認定の際に重要な観点がいくつかあります。まず、食事の準備や摂取に関する動作が挙げられます。たとえば、自分で食事を作ることができず、他人の助けを必要とする場合、これは日常生活動作の制限を示す一つの例です。

次に、入浴やトイレの利用に関する動作も重要です。自分で浴槽に入ることができない、またはトイレに行くのに介助が必要な場合、これも日常生活動作の制約を示しています。具体的には、手すりがないと立ち上がれない、または入浴時に泡の中で滑ってしまうことがあるかもしれません。

移動に関しても、日常生活動作の一環です。歩行が困難で、杖や車椅子が必要な場合は、移動に対する依存度が高まります。たとえば、家の中での移動も一人ではできず、他者の支援を必要とすることがあるかもしれません。

さらに、身支度に関する動作も考慮されます。服を着替える際に、ボタンをかけるのが難しい、あるいは靴を履くことができない場合、これも日常生活動作の一部です。具体的には、手の力が弱くなっているため、細かい作業ができなくなっていることがあります。

また、家事全般に関しても重要です。掃除や洗濯、買い物など、日常的に行うべき行動が困難になると、生活の質に影響を及ぼします。たとえば、重たい荷物を持つことができず、買い物をするのに他者の助けが必要になることがあります。

これらの具体例を通じて、日常生活動作の重要性が理解できるでしょう。介護認定を受ける際には、これらの動作がどの程度できるか、どのような支援が必要かを考慮することが大切です。

介護認定で評価される身体的・精神的な要素は何か?

介護認定では、身体的・精神的な要素が評価されます。身体的な要素には、主に日常生活の動作の自立度が含まれます。具体的には、以下のような点が評価されます。

- 移動能力:歩行や立ち上がり、階段の上り下りがどれくらい自力でできるか。

- 食事摂取:自分で食事を用意したり、食べたりできるかどうか。

- 入浴やトイレ:入浴やトイレの利用が自分でできるか、または介助が必要か。

- 服薬管理:自分で薬を服用できるか、服薬の管理ができているか。

これらの身体的な機能をもとに、要介護度が決定されます。例えば、移動に介助が必要な場合、認定される要介護度は高くなる可能性があります。また、食事や入浴に関しても、全く自立している方と、全面的にサポートが必要な方では大きな違いがあります。

一方で、精神的な要素としては、認知機能や精神的な健康状態が重視されます。具体的には、次のようなポイントがあります。

- 認知機能:記憶力や判断力、理解力がどの程度保たれているか。

- 精神的な安定性:うつ状態や不安感がどれくらいあるか。

- 社会的な関わり:他者とのコミュニケーションや社会参加ができるか。

認知機能が低下している場合、日常生活に支障をきたすことが多く、介護が必要になるケースが増えます。例えば、物忘れがひどくなり、食事の用意を忘れてしまうことがあると、家族のサポートが不可欠になります。

介護認定は、こうした身体的・精神的な要素の総合的な評価に基づいて行われます。認定の結果は、必要な介護サービスの種類や度合いを決定する重要な指標となります。これにより、適切な支援を受けることができるため、認定を受けることは大切なステップです。

認定に必要な医療情報や書類はどのようなものか?

介護認定を受ける際には、必要な医療情報や書類がいくつかあります。まず、介護認定を受ける本人の健康状態を示す医療情報が求められます。具体的には、現在治療を受けている病気や障害に関する情報が含まれます。これには、診断書や病歴書が役立ちます。医師の意見や、通院内容を詳しく記載したものが重要です。

次に、以下の書類が必要となります:

- 介護認定申請書:役所や地域包括支援センターで取得できます。

- 本人の身分証明書:運転免許証や健康保険証などが一般的です。

- 医療機関からの診断書:心身の状態を詳しく記載したもの。

- 通院履歴や服用中の薬のリスト:これも医師に依頼することができます。

- 家族の同意書:場合によっては必要となることがあります。

これらの書類は、介護サービスの必要性を判断するための基礎材料となります。例えば、通院履歴には、どの病院にいつ通ったか、どんな治療を受けたかが記録されていると、医療機関の意見を裏付けることができます。さらに、服用中の薬のリストは、本人の健康状態を示す重要な情報です。

注意点として、書類が不十分であったり、内容が曖昧だと、介護認定の結果に影響を与えることがあります。そのため、必要な書類を事前に確認し、正確に準備することが大切です。例えば、診断書を依頼する際には、具体的な症状や状況を医師に伝えておくと、より適切な内容に仕上がります。

以上のように、介護認定をスムーズに受けるためには、必要な医療情報や書類をしっかりと整えておくことが重要です。準備を怠らず、しっかりとした情報を用意しておくことで、より正確な認定を受けることが可能になります。

認定基準が変更されることはあるのか?その場合の影響は?

介護認定の基準は時折変更されることがあります。この変更は、介護制度の見直しや社会情勢の変化に伴い、必要に応じて行われます。たとえば、国の政策や高齢者のニーズが変わることで、認定基準も見直されるのです。

具体的には、2020年に行われた介護保険制度の改正では、認定基準が一部見直され、特に認知症や要介護度の判定方法が変更されました。この改正により、認定を受ける際の評価がより柔軟になり、実際の生活状況に即した形での判断が重視されるようになりました。

また、基準が変更されることによって、影響を受けるのは主に以下の点です。

- 認定の受けやすさの変化

- サービスの利用可能範囲の広がりや制限

- 介護費用の負担の変動

たとえば、認定基準が緩和された場合、以前は要介護認定を受けられなかった方が新たに認定を受けられるようになることがあります。

逆に、基準が厳しくなると、特定のサービスが受けられなくなる可能性があります。これにより、介護を受けることが難しくなる方も出てくるため、家族としては注意が必要です。さらに、基準変更に関しては、地域ごとに実施される説明会やセミナーが開催されることが多いです。これらの情報を積極的にチェックすることで、最新の基準や制度の理解が深まります。参加することで、具体的なサービス内容や手続きについての情報も得られるので、ぜひ活用してみてください。

介護認定の基準をクリアするために注意すべきポイントは?

介護認定を受けるためには、評価の基準を理解し、その基準に合った準備をすることが重要です。まず、認定を受ける際には、身体的な状態や日常生活の自立度が大きく影響します。具体的には、以下のポイントをしっかり押さえておくと良いでしょう。

- 日常生活の支援が必要な状態

- 医療的なケアを必要とすること

- 認知機能の低下が見られること

- 移動や食事、入浴などの基本的な活動に対する援助が必要なこと

さらに、介護認定では、具体的な状況を示すことが求められます。例えば、毎日の食事を自分で準備できない場合、その理由や状況を詳細に説明することが必要です。具体的な例としては、行動において「食材を買いに行けない」「料理ができない」といった現実的な障壁を説明することで、認定の判断材料になります。

また、家族からの支援がどの程度必要かも評価に影響します。例えば、家族が常にサポートしている場合、その内容や頻度を明確にすることが大切です。具体的には、

- 週に数回、買い物を手伝う

- 毎日、入浴の介助を行う

- 食事の準備をしている

このような具体例があると、評価者に理解してもらいやすくなります。

認定を受けるためには、医師の診断書も重要です。医師からの診断が必要な場合、どのような症状や病状があるかを詳しく記載してもらうことがポイントです。例えば、認知症の診断を受けている場合、その進行具合や日常生活における影響を文書で示すことで、より説得力が増します。

注意すべき点として、必要な情報や状況を過少評価しないことが挙げられます。例えば、軽度の症状だと思っても、実際には生活に支障をきたしている場合があるため、正直に状況を伝えることが大切です。

介護認定を受けるには?申請の流れと注意点について知っておくべきこと

介護認定の申請手続きはどのように進めるのか?

介護認定の申請手続きは、まず必要な書類を揃えることから始まります。具体的には、介護認定の申請書、本人確認書類、医師の意見書などが求められます。これらの書類は市区町村の介護保険課で入手できます。

次に、申請を行うためには、申請書に必要事項を記入します。この際、本人の基本情報や、現在の健康状態、日常生活での困難さについて詳しく記入することが重要です。特に、日常生活での自立度や必要な介護サービスについて、具体的なエピソードを交えて記載することで、認定の審査がスムーズになります。

その後、申請書を提出すると、地域の介護支援専門員(ケアマネジャー)や市区町村の職員が訪問し、本人の状態を確認します。この訪問調査では、身体的な状態や認知機能、生活環境について詳しくヒアリングが行われます。例えば、食事や入浴、トイレなど日常的な動作の自立度が中心に評価されます。

訪問調査が終わると、介護認定審査会での審査が行われます。この審査会では、収集した情報をもとに、どの程度の介護が必要かを判断します。結果は数週間後に通知され、認定の結果によって介護サービスを受けることが可能になります。

申請手続きには、以下のようなポイントがあります。

- 必要書類の準備:申請書、医師の意見書など。

- 詳細な記入:日常生活の具体的な困難さを記載。

- 訪問調査の受け入れ:調査員とのコミュニケーション。

- 審査結果の確認:認定通知の受領。

申請に必要な書類は具体的に何か?

介護認定を受けるためには、いくつかの重要な書類が必要です。まず、申請書類として「介護保険認定申請書」が求められます。この書類には、本人の情報や希望するサービスの内容を記入します。次に、「主治医の意見書」が必要で、これは医師が作成し、具体的な健康状態や介護が必要な理由を示します。この意見書は、介護の必要性を証明する重要な書類です。

さらに、以下の書類も準備する必要があります。

- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)

- 収入や資産に関する書類(源泉徴収票や課税証明書など)

- 介護を受ける理由や状況を説明するためのメモや文書

必要書類は地域によって異なる場合がありますので、事前に市区町村の窓口で確認することが大切です。また、これらの書類をそろえる際には、書類が不十分であったり、記入内容に誤りがあったりすると、認定が遅れることがあるため、注意が必要です。

例えば、主治医の意見書が必要な理由は、医療的な視点からも介護の必要性を確認するためです。医師が書いた意見書がなければ、適切な評価が行われない可能性があります。収入や資産に関する書類は、介護保険の利用料やサービスの利用条件に影響を与えるため、正確に提出することが求められます。

これらの書類をそろえたら、地域の介護保険課に提出します。提出後、訪問調査があり、実際の生活状況を評価されます。この調査が介護認定の重要な一環となりますので、調査の日には本人の生活の実態を正確に伝えられるように準備しておくことが大切です。

これらの手続きをしっかり行うことで、スムーズに介護認定を受けることができます。

介護認定の訪問調査はどのように行われるか?

介護認定の訪問調査は、主に専門の調査員が自宅を訪問し、利用者の心身の状態や生活環境を確認することで行われます。この調査は、介護が必要かどうかを判断するための重要なステップです。

訪問調査の流れとしては、まず調査員が利用者とその家族に挨拶をし、調査の目的や内容について説明します。これにより、利用者側が安心して調査を受けられる環境を整えます。調査員は、以下のような項目をチェックします。

- 日常生活の動作能力:食事、入浴、排泄など、基本的な生活動作がどの程度自立して行えるかを評価します。

- 認知機能:認知症の症状や、意識がどの程度はっきりしているかを確認します。

- 身体的な健康状態:病歴や現在の健康状態、服用している薬についても把握します。

- 生活環境:住居のバリアフリー状況や、周囲のサポート体制についても調査します。

- 心理的な状態:気分や感情面に関する質問を通じて、メンタルヘルスの確認も行います。

具体的には、例えば「食事は自分で作れるか」「家の中で歩くのは安全か」といった質問がなされます。調査員は、利用者の回答や行動を観察し、必要に応じて家族からの情報も集めます。この過程で、家族の意見や体験も非常に重要です。家族がどのようにサポートしているか、また利用者自身がどのように感じているかが、認定結果に影響を与えることもあります。

また、訪問調査の際には、事前に準備しておくと良いポイントがあります。具体的には、以下のような情報を整理しておくとスムーズです。

- 日常生活で困っていることのリスト:具体的な困難を挙げておくことで、調査員に伝えやすくなります。

- 健康状態に関する情報:病院の診断書や服用中の薬についての詳細を用意しておくと良いでしょう。

- サポートを受けているサービス:介護サービスや地域の支援についても整理しておくと、調査がスムーズに進みます。

訪問調査の結果は、介護認定を受ける際の重要な基準となるため、正確な情報を提供することが大切です。調査員がどのように評価を行うかを理解しておくことは、より良い結果を得るために役立ちます。

申請後の認定結果が出るまでの期間はどれくらいか?

介護認定の申請から認定結果が出るまでの期間は、通常、約30日から60日程度です。この期間は、各自治体によって異なる場合がありますが、一般的にはこの範囲内で処理されることが多いです。具体的な流れとして、申請を受け付けた後、調査員が訪問して実際の状況を確認します。この訪問調査は、申請者の生活状態や介護の必要度を把握するために重要です。

例えば、住民票のある地域で申請した場合、訪問調査は1週間以内に行われることが一般的です。その後、調査結果が審査され、最終的な認定が決まります。このプロセスには、専門の医師やケアマネージャーが関与し、適切な判断が下されます。

ただし、認定結果が出るまでの期間に影響を与える要因もいくつかあります。例えば、申請が集中する時期や、申請書類に不備があった場合、さらなる確認が必要となり、結果が遅れることがあります。特に年度末や年度始めといった時期には、多くの申請が重なるため、処理が遅れる可能性があります。

また、認定の種類によっても期間が異なることがあります。例えば、要介護認定と要支援認定では、審査の内容や必要な手続きが異なります。要介護認定の場合、より詳細な評価が必要となるため、認定結果が出るまでに時間がかかることがあります。

介護認定の結果に不服がある場合の対応方法は?

介護認定の結果に不服がある場合、まずは正式な不服申し立てを行うことが重要です。不服申し立ては、認定結果に納得できない理由を明確にし、再評価を求めるための手続きです。具体的なステップとしては、次のような方法があります。

- 認定通知書の確認:まず、介護認定を受けた際に届く通知書をしっかり確認します。どのような理由でその結果が出たのか、具体的な評価内容を把握することが必要です。

- 不服申し立て書の作成:納得できない理由を明文化し、不服申し立て書を作成します。この際、客観的な情報や医療機関の意見書などを添付すると説得力が増します。

- 申し立ての提出:申し立て書を所定の窓口に提出します。この窓口は、介護認定を行った市町村の窓口となりますので、事前に確認しておきましょう。

- 再調査の依頼:申し立て後、再び専門家による調査が行われます。この調査では、追加の情報提供や面接が行われることもあります。

- 結果の受け取り:再調査の結果が出たら、再度通知書が届きます。結果が変更されることもあるため、しっかり確認することが大切です。

このプロセスを経て、もし不服が残る場合は、さらなる手続きを検討することも可能です。たとえば、専門家による相談窓口を利用し、適切なアドバイスを受けることもひとつの方法です。また、他の家族や知人からの意見も参考にすることで、冷静な判断ができるかもしれません。

注意点としては、申し立ての期限が設けられていることが多いので、早めに行動することが求められます。期限を過ぎてしまうと、再評価を受けることが難しくなるため、注意が必要です。

再申請や見直しの手続きはどのように行うのか?

介護認定の再申請や見直しの手続きは、状況に応じて必要になることがあります。まず、再申請を行う場合は、認定の結果に満足できないと感じたときや、介護が必要な状況が変わったときに考慮するべきです。たとえば、身体的な状態が悪化した場合や、介護サービスを受けるニーズが増加した際には、再評価を求めることが重要です。

手続きの具体的な流れは以下の通りです。

- 市町村や区の窓口に連絡することから始まります。

- 再申請のための必要書類を揃えます。例として、医療機関からの診断書や、介護サービスに関する情報が挙げられます。

- 書類を提出した後、再評価のための訪問調査が行われます。この際、介護を受ける本人の生活状況やニーズを詳しく伝えることが大切です。

- 調査結果を基に、介護度の見直しが行われ、数週間後に通知が届きます。

見直しを希望する場合、まずは現在の認定内容を整理し、どのような理由から見直しを求めるのか明確にすることが鍵です。例えば、以前は自立していたが、最近は日常生活でのサポートが必要になった場合、それを文書にまとめておくと良いでしょう。

注意点として、再申請や見直しには、審査にかかる時間があるため、あらかじめ余裕を持って手続きを行うことが推奨されます。また、再評価の結果が前回と異なる場合もありますので、その点も理解しておくと安心です。

具体的な例として、認定を受けた後に転倒や病気で状態が悪化した場合、再申請を行うことで、より適切な介護サービスを受けやすくなります。こうした手続きを通じて、より良い介護環境を整えることができます。

申請時に知っておくべき制度やサポートは何か?

介護認定を申請する際には、制度やサポートについてしっかり理解しておくことが大切です。まず、介護保険制度の基本を知ることが必要です。この制度は、65歳以上の方や特定の障害を持つ40歳以上の方が対象で、介護が必要となったときに必要なサービスを受けられる仕組みです。

申請の流れは、最初に市区町村の窓口で介護認定の申請を行うことから始まります。その後、訪問調査が行われ、心身の状況が評価されます。この評価に基づいて、介護度が決定され、必要なサービスが受けられるようになります。具体的には、要支援1から要介護5までの介護度が設けられていて、それぞれ受けられるサービスが異なります。

例えば、要支援1の場合は、週に1回の訪問介護やデイサービスが利用できる場合がありますが、要介護5になると、毎日の訪問介護や入所施設の利用が可能になることもあります。

こうしたサービスを利用することで、生活の質を向上させることができるんです。また、介護保険の他にも、地域の支援制度や助成金が利用できることがあります。たとえば、地域包括支援センターでは、介護に関する相談を受け付けており、必要な情報やサポートを提供してくれます。さらに、介護用品の購入や改修工事に対する助成制度も存在します。これらのサポートを上手に活用することで、経済的な負担を軽減することが可能です。

注意点として、申請内容や状況によっては認定が下りないこともあります。特に、必要な書類や情報の不備があると、手続きが遅れたり、認定が適切に行われなかったりすることがありますので、事前に必要な書類をしっかり確認しておくことが重要です。

さらに、定期的に介護認定を見直すことも大切です。介護が必要な状況は変化するため、必要に応じて再申請を行い、適切なサービスを受け続けることが求められます。これにより、より良い生活環境を維持することができるでしょう。

地域や状況によって異なる制度やサポートがあるため、具体的な事例を確認しながら進めることが大切です。各市区町村のホームページや窓口を活用して、最新の情報を得るように心がけてください。

まとめ:介護認定を受けるにはどのような基準や手続きが必要か

記事のポイントのまとめです。

- 介護認定は、身体的・精神的な状態に基づいて評価される

- 日常生活動作(ADL)の自立度が重要な要素である

- 要介護度は要支援から要介護5までの6段階に分かれている

- 申請手続きは市区町村の介護保険窓口で始まる

- 必要書類には介護認定申請書や医師の意見書が含まれる

- 訪問調査では、専門の調査員が生活状況を確認する

- 認定結果は通常、申請から30日から60日で通知される

- 結果に不服がある場合は不服申し立てが可能である

- 再申請は状況が変わったときに行うべきである

- 地域包括支援センターなどで追加のサポートが受けられる